银保监会消费者权益保护局14日发布风险提示,提醒消费者远离过度借贷营销陷阱,防范过度信贷风险。

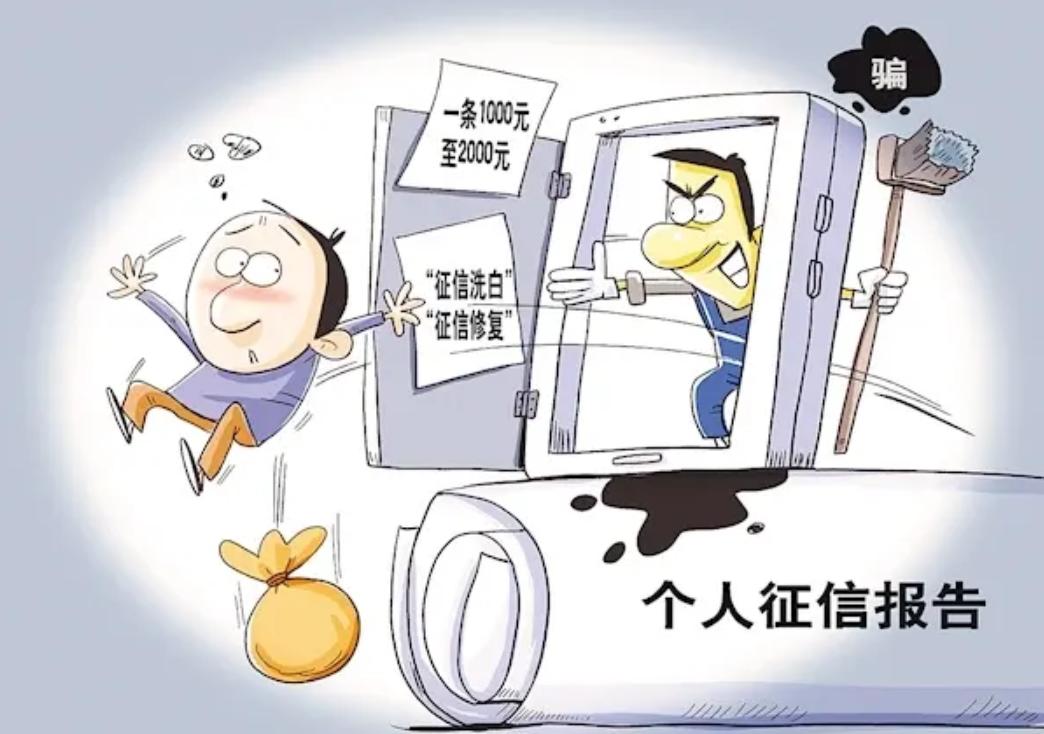

信贷与征信密不可分。随着征信应用领域不断拓展,与征信有关的虚假宣传和诈骗套路层出不穷。比如“征信洗白”、“征信修复”,“一条1000元至2000元”“修复不成功,可以退款”…… 诸如此类的征信修复广告。

征信修复是噱头

两会期间,全国人大代表、中国人民银行征信中心党委书记陈建华接受采访时说,近几年我国征信体系建设成效显著,社会公众日益重视自身的信用状况。

与此同时,一些不法分子在商业利益驱使下,谎称可以帮助信息主体删除或更改征信系统中的不良信息实施诈骗,扰乱金融市场秩序和社会治安。

“‘征信修复’是一个噱头。”陈建华表示,当前我国法律法规和官方文件并无“征信修复”的概念,但有“信用修复”的表述。

从国际经验来看,部分国家征信业相关法规中提及的“信用修复”实质上是指帮助信息主体修改错误的信用记录,修补受损信用和提升信用评分,这与我国《征信业管理条例》的征信异议处理规则类似,主要是将错误征信信息改为正确的纠错机制。

这与不法分子宣传的“花钱铲除洗白不良信息”的骗局具有本质区别。在征信修复骗局中,不法分子主要编造各式“不良信用信息洗白”骗局骗取个人钱财,牟取高额费用,轻则涉嫌扰乱社会治安,重则触犯法律涉嫌诈骗。

征信记录不能被洗白

银行工作人员提醒广大金融消费者,“征信修复”不可信!非法中介套路多!我们应该珍爱信用记录,及时还款,共同维护与建设国家征信体系,主动防范各类“征信修复”骗局。

此前,中国人民银行也多次发出提示:“征信修复”不可信。但还是有一些不法分子打着“征信修复”“征信洗白”的旗号牟取不正当利益,扰乱正常金融秩序。

值得一提的是,征信“洗白”服务仍广泛存在,并且其“业务对象”不止覆盖个人,还包括企业征信“洗白”服务。

“目前网络上有不少机构打着‘可以删除企查查上的风险信息’名号进行虚假宣传,诱导消费购买者‘征信修复’产品,再通过恶意投诉等手段要求第三方信用查询平台删除相关信息。”企查查方面相关业务负责人告诉记者。

如果个人认为征信机构采集、保存、提供的信息存在错误、遗漏的,可以向征信机构或者信息提供者提出异议,要求更正。只需要个人持有效身份证件、企业法人自己或委托他人持营业执照即可办理。征信信息的报送机构有修改权限。征信异议申请无需中介,更不存在收费。

征信机构对个人不良信息的保存期限自不良行为或事件终止之日起为5年;即超过5年的不良信息即会删除。

对于部分中小企业在申请贷款时可能面临资料不足或存在信用记录错误的情况,影响金融机构对企业资质的评估,可通过信用服务机构提供相应资质、证明,从而根据材料作出修复建议,一位相关人员表示。

远离“征信修复”骗局

日常生活中注意量入为出、合理借贷,按时还款、避免逾期,做好四点细节维护良好个人征信。

一是关心征信,个人有权每年2次免费获取本人信用报告,定期查询报告。二是记清信用卡等还款日期,按时足额还款,避免出现逾期影响个人征信的情况。三是审慎为他人提供担保,消费量入为出,不要过度负债。四是一定要妥善保管自身身份证件,切勿随意透露身份信息,当心因为身份信息管理不善导致个人征信受损的情况发生。

信用千万条,诚信第一条。我们个人应当珍爱自身征信记录,在日常生活中要保管好个人身份证件、信用报告等敏感信息,不注册、不使用过度索取个人信息的手机应用、网页等,不随意点击不明链接,以防莫名产生不良征信记录。在产生不良征信记录时,要通过正规途径向征信机构提出异议。当然,诚实守信是根本,是避免受骗的根本保障。

- 上一篇 > 61万人!全球超高净值人士数量为何逆势增长?

- 下一篇 > 俄乌冲突下全球性通胀,这4件事千万别做!