这几天,“个人存取现金超5万元需登记资金来源”登上微博热搜,引发关注。事情的起因就是3月起将迎来的现金存取新规。

近日,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会三部门联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(以下简称《办法》),央行、银保监会、证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,规范金融机构的客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为。自2022年3月1日起,《办法》将正式实施。

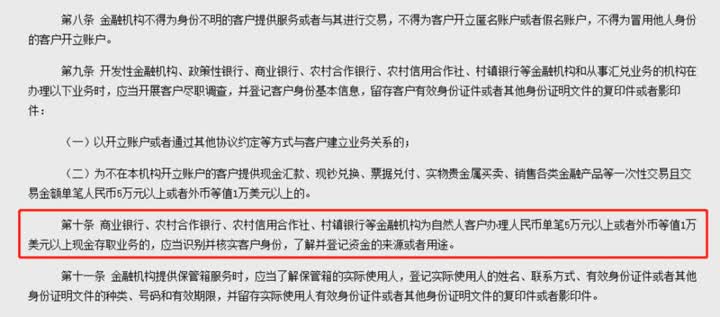

个人存取现金超5万元需登记

《办法》第十条提到,商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。

具体来看,3月1日以后,去上述金融机构办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务,将会经过三个步骤:

01核实身份信息;02核实资金来源;03核实资金用途

对普通储户影响不大

“那以后存取款是不是就不能超过5万了?那我以后大额消费可咋办呢?”

针对这些疑问,一位银行负责人表示,这种说法是对新规内容的误解,新规定并不会限制储户的存取款数额,只是在存取现金金额超过5万元人民币或者等额外汇时,需要增加一项程序就是填写自己的资金来源或者资金用途。“只要是正当合法的来源用途、按规定办理手续登记好,一次性存取10万、50万元也是可以的,市民朋友完全不必担心。”

招联金融首席研究员董希淼也表示,新办法对于普通客户来说影响不大,首先,个人存取5万元现金的情况真的不多了,移动支付及试点中的数字人民币等多元化的非现金支付方式,已经可以满足人们日常的生活所需,不必非要使用现金。其次,就算是需要存取5万元以上现金,目前只是要多填写一份大额现金业务表,取款要勾选用途,存款要勾选来源,未要求出具证明材料,对存取款便利程度影响很小。

遏制洗钱等违法行为

如今,手机支付、网络支付等非现金支付方式使用越来越广泛,工资薪金、劳务报酬等收入多数也是直接打到银行卡里,去银行办理现金存取5万元以上的业务的客户正在逐年减少。

有关部门负责人指出,近年来,随着金融产品和业务模式发生变化,金融行业反洗钱工作出现一些新挑战,为提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力,需要通过制定《办法》进一步完善反洗钱监管制度,加强反洗钱监管。

央行近日发布的《中国反洗钱报告2020》显示,2020年央行共对614家义务机构开展反洗钱执法检查,其中87%为法人机构,依法处罚反洗钱违规机构537家,罚款金额5.26亿元,处罚违规个人1000人,罚款金额2468万元,反洗钱监管处罚总额较往年明显上升。

自去年以来,监管部门落地了一系列相关文件。比如,2021年8月1日《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》正式施行,将非银行支付机构纳入适用范围,完善了反洗钱义务主体范围;2021年10月央行发布《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》,对跨境赌博、电信诈骗等违法犯罪行为采取严防高压举措,支付监管力度再度升级。

因此,该《办法》将进一步完善了反洗钱监管机制,提升了我国洗钱和恐怖融资风险防范能力。

董希淼称,三部门出台新规,参照国际通行标准进一步补充完善客户尽职调查的相关要求,有助于完善反洗钱监管制度,打击非法的现金使用需求,提高反洗钱工作水平,减少洗钱等犯罪行为,维护金融安全。

“对于广大市民来说,包括工资奖金、年终奖、绩效等合法收入,以及合理理财收益、自由职业收益或者是养老金、公积金等等,都属于合法来源,虽然会受到审查,但即使超过5万也不会受到影响。”银行专业人士表示。

- 上一篇 > 为什么有的有钱人越来越有钱?很精辟!

- 下一篇 > 抢疯了!顶流冰墩墩背后经济潜力大到你无法想象!