——《2022弘恒控股投资策略白皮书》——

第三部分 宏观经济报告篇

疫情全球经济博弈

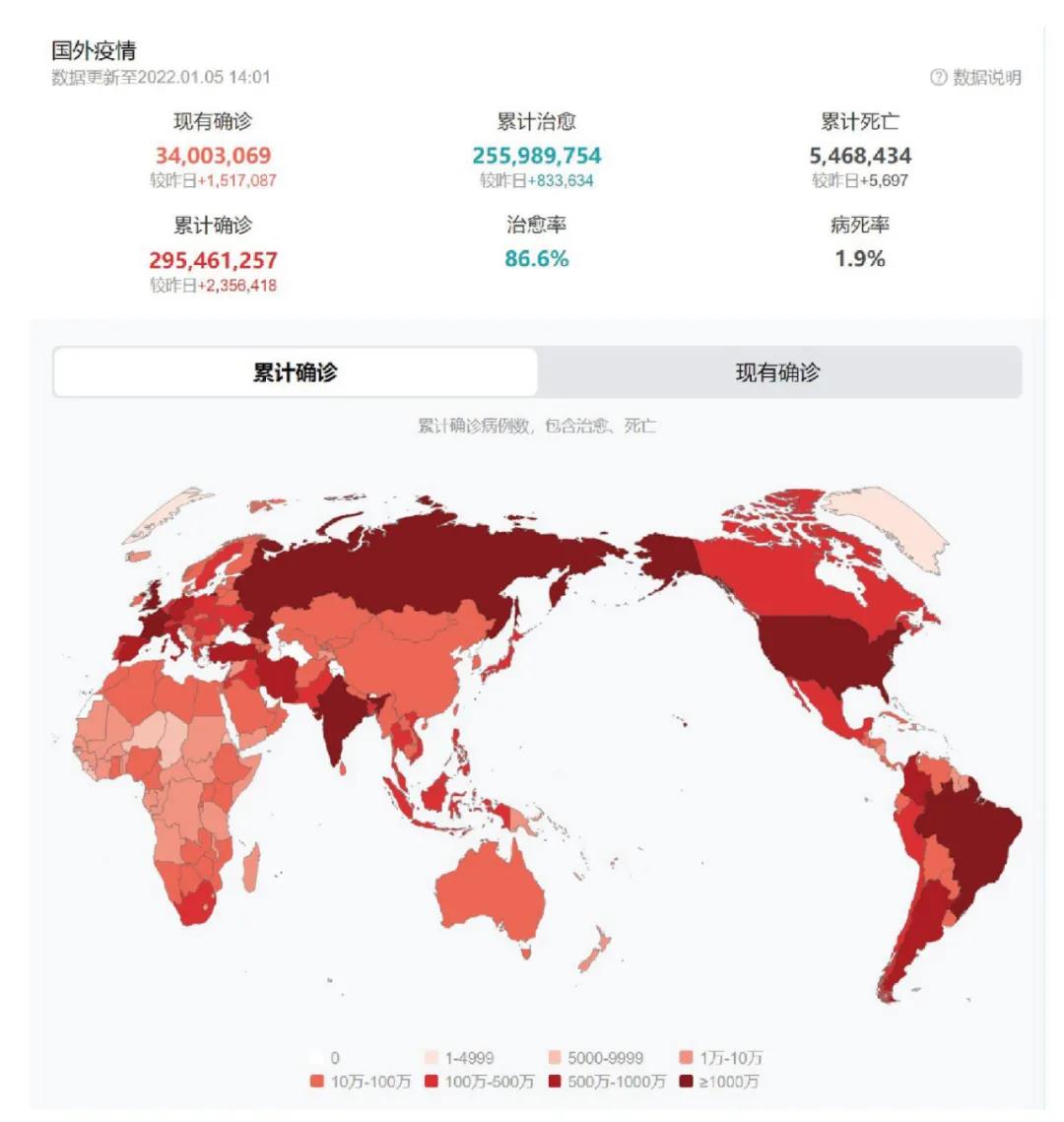

新冠疫情的爆发,完全等同于一场全球性的战争,其所带来的冲击远超自20世纪30年代大萧条以来的历次经济危机。同时本次危机还具备波及范围广、冲击力度大、持续时间长、市场结构化扭曲严重等特点。

两年来,各国经济所受冲击影响和恢复程度出现了较大偏差,主要原因包括:各经济体的防疫能力高低和防控政策强弱,通过数据可以明显看到发达国家的疫苗接种率远远高于新兴市场经济体和低收入国家,所以当疫情一波又一波冲击来临时,新兴市场经济体和低收入国家不得不采取更严苛的防控政策,从而导致自身国家的生产经营活动受到更大的影响。

发达国家能持续提供大规模的财政支持,并且依然掌握全球生产链中的核心技术,拥有原材料价格的话语权,所以在疫情得到一定控制后,市场行为逐渐恢复正常,反观部分新兴市场经济体和低收入国家,以中低端制造业为主但产业链并不完善,依赖于发达国家的需求,且财政政策和货币政策无力维护大规模的国民保障和政府投资,致使依旧在经济衰退的低谷徘徊。

疫情的控制与否,将决定全球经济恢复的快慢,但是发达国家与发展中国家的差距可能继续扩大,单边市场供需扭曲的现象还将延续,制约明年经济持续恢复的因素主要在于之前各国大规模财政与货币的刺激导致的通货膨胀居高不下;大众对于预期经济危机的恐慌,投资消费信心不足,供给与需求的平衡难以在短时间恢复,美联储逐步收紧量化宽松,开启加息周期,会引起全球金融习惯性波动,预计2023年将会是全球经济筑底徘徊的一年,难言全面正常化,各经济体之间意识形态的矛盾甚至可能引发再度下挫的风险。

我国在疫情防控、政策引导、产业结构调整等方面都有先天优势,所以在本轮经济的恢复周期展现出一枝独秀的局面,但面临的困难依然巨大,过去高杠杆推动发展导致现在的骑虎难下,PPI和CPI近一年的剪刀差反应出供给旺盛内需不足的格局,人口老龄化及新生人口断崖式下降,核心产业技术突破等问题都将考验我国能否突破中等收入国家瓶颈。

No.1 宏观趋势

疫情现状

2021年9月以来,全球新增新冠确诊病例明显放缓。8月29日,在德尔塔毒株迅速蔓延下,全球新增确诊病例(七日移动平均)一度达65.7万例,但12月16日单日新增确诊(七日移动平均)已降至10.2万例,下降幅度达84.5%。

“群体免疫”时点临近,按当前接种速度,主要发达国家快速接近群体免疫。截至12月10日,葡萄牙、阿联酋、冰岛、新加坡完全接种比例已超80%,西班牙、智利、丹麦等国完全接种比例也已达到75%以上,接近实现群体免疫;美国与英国虽然前期接种覆盖率较高,但是当前接种速度有所放缓,实现群体免疫尚需时间。截至11月27日,美国18岁以上成年人完成接种比例达70%,英国完成接种比例达66.8%。

通货膨胀

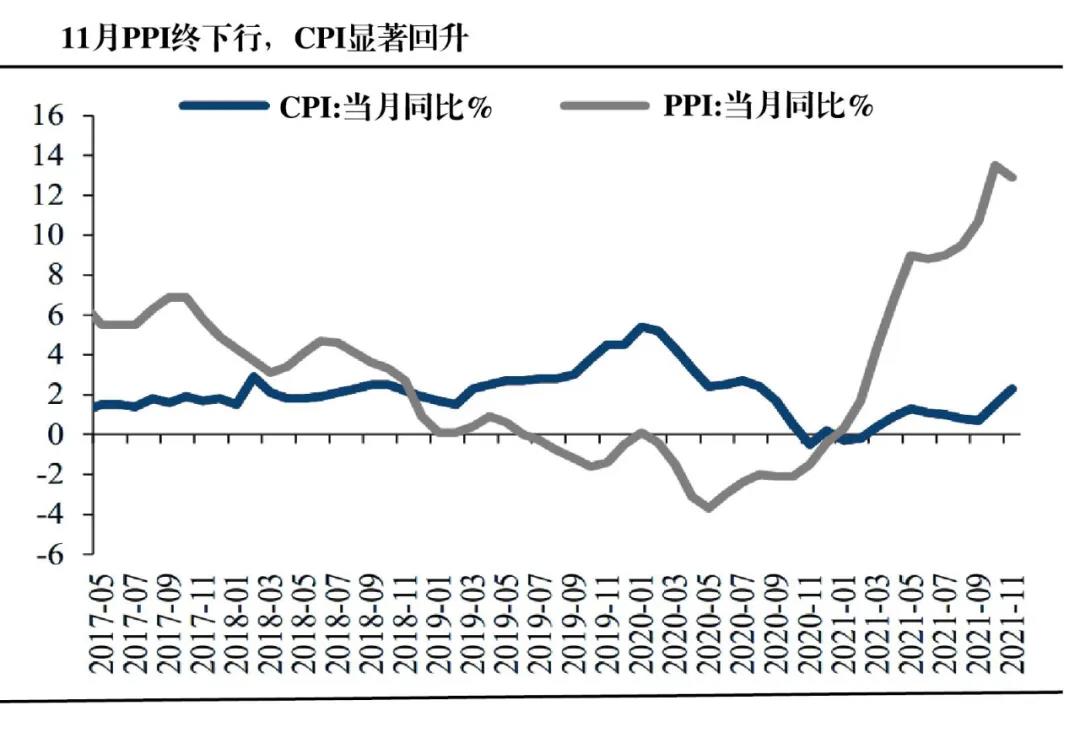

据我国国家统计局数据显示,2021年11月,CPI同比上涨2.3%,环比上涨0.4%;PPI同比上涨12.9%,环比持平。

今年以来,PPI与CPI的剪刀差持续走高,10月PPI达到了史诗级的13.5%,而CPI维持温和,同比仅上涨1.5%,导致PPI与CPI的剪刀差扩大至10.6%的历史高位。

11月PPI与CPI的剪刀差迎来今年内首次回落,一方面得益于国内工业品保供稳价政策落实力度加大,各地区、各相关部门大力推进保供稳价取得初步成效,煤炭产量和市场供应量稳定增加,煤炭价格呈下降态势,带动煤炭开采和洗选业等行业的涨幅明显回落,PPI同比涨福回落至12.9%;另一方面,CPI在食品项的支撑下同比增速继续回升,11月剪刀差较上月回落1.4个百分点,这意味着行业景气度有望持续改善。

2021年在美国洪水漫灌的加息下,全球27个国家紧随其后开始加息,海外市场通胀高企不下,但我国反其道而行之,因为供给充足但内需匮乏的当下,我国并没有面临通胀的压力,反而是有些许滞涨的负担,因此我国采取措施先是在上游大宗商品价格上保供稳价,化解了海外输入性通胀,并反向输出给海外,同时央行在2021年12月6日宣布全面降准,通过扩大政府开支,支持新基建与环保,在资产配置端提振投资、拉动内需。

2021年12月的政治局会议提出,要“实施好扩大内需战略,促进消费持续恢复,积极扩大有效投资,增强发展内生动力”,预示刺激消费是2022年的重点工作之一。国新办在2021年12月8日表态,将实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡。预计各地促消费政策有望陆续推出,帮助大众居民消费稳定恢复。

放眼海外,2021年欧美等发达经济体通胀压力迅速抬升,美国10月CPI同比飙升6.2%,创1990年底以来历史最高,核心CPI也创30余年来最高值;与之相似,10月欧元区CPI上涨4.1%,也创1997年该数据记录以来的最高值。2021年11月30日,美联储主席鲍威尔在最新的讲话中已经去掉了通胀是“暂时性”的说法。疫情后全球劳动力市场预计出现新的特征,可能对通胀走势带来一定压力。

综合来看,2022年中国通胀压力总体可控,但同时也需要密切关注全球通胀走势,警惕输入性通胀对我国经济的潜在影响。

No.2 能源革命

引言:新能源+,自工业革命以来,每一次能源转型和替代的升级都标志着全球经济话语权的变更,从最初与煤炭挂钩的英镑,英国日不落全球一百多年,再到石油美元强行捆绑,美利坚世界警察号令群雄至今。

本轮新能源开放的赛道已全面启动,经过前些年的探索与巩固,新能源技术已愈发成熟,并运用到各个行业当中。未来清洁能源的话语权,便是世界经济的主导权。

锂电设备

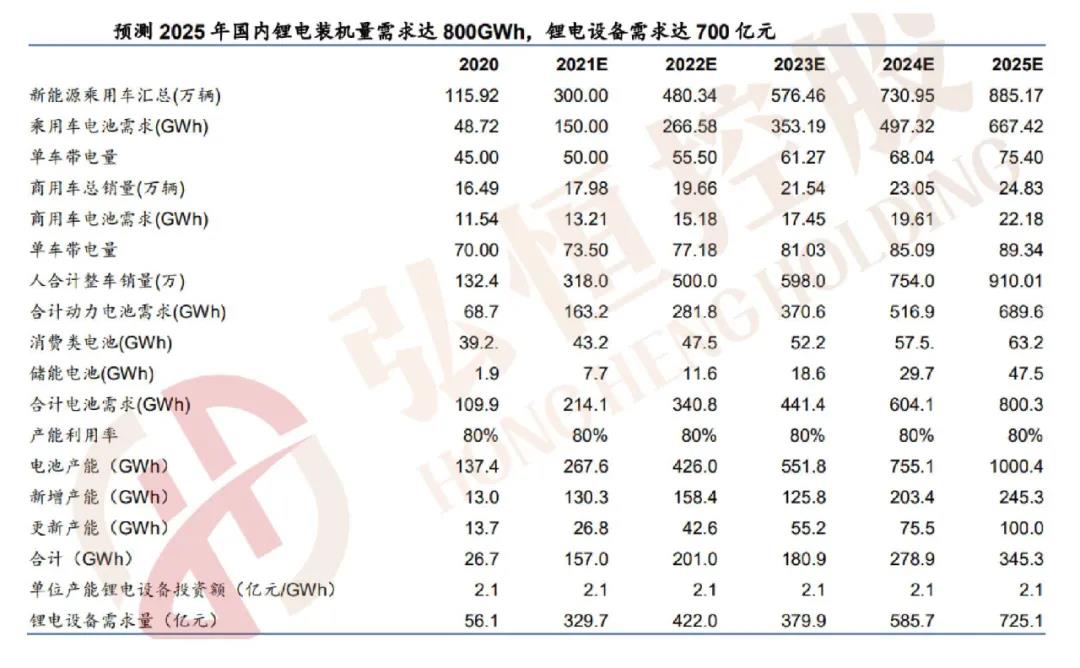

碳达峰目标明确推进运输工具低碳转型,提高新能源汽车、电动船舶、机场运行电动化水平,预计到2030年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。基于中国在2030年达40%渗透率,美国2030年达50%渗透率,以及欧洲各国新能源扶持政策,我们预测其全球市场2025年总锂电装机量需求达2.3TWh,设备需求达2200亿元:其中国内锂电装机量需求达800GWh,锂电设备需求达700亿元;国外总锂电装机需求达1.5TWh,设备需求达1500亿元。

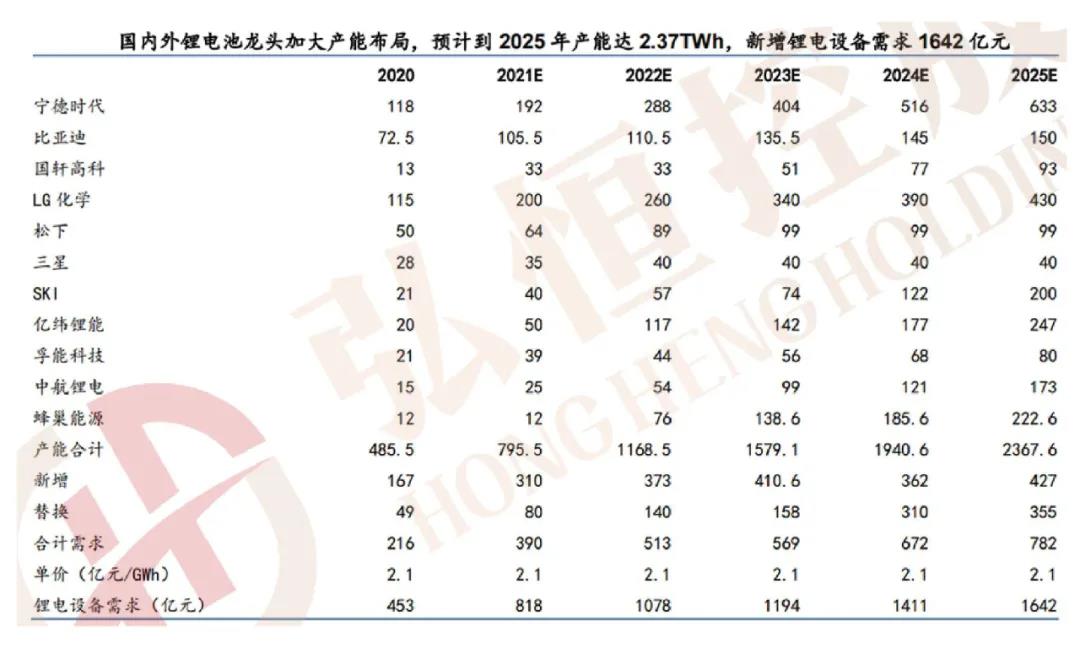

下游锂电需求扩张促进电池龙头企业加快产能布局。2021年宁德时代新增规划产能340GWh,投资金额共计1112亿元,预计到2025年宁德时代规划总产能达633GWh。国内外锂电池龙头加大产能布局,预计到2025年全球锂电池龙头产能合计2.37TWh,2025年新增锂电设备需求1642亿元;其中中国锂电池龙头产能合计1.6TWh,2025年国内新增锂电设备需求1000亿元。

锂电设备包括电极制作、电芯装配、后处理三个阶段,占整线价值量的比例分别为35%、30%、35%。前中段主要供应商包括先导智能、赢合科技、科恒股份等,后段主要供应商包括杭可科技、先导智能、星云股份、利元亨。

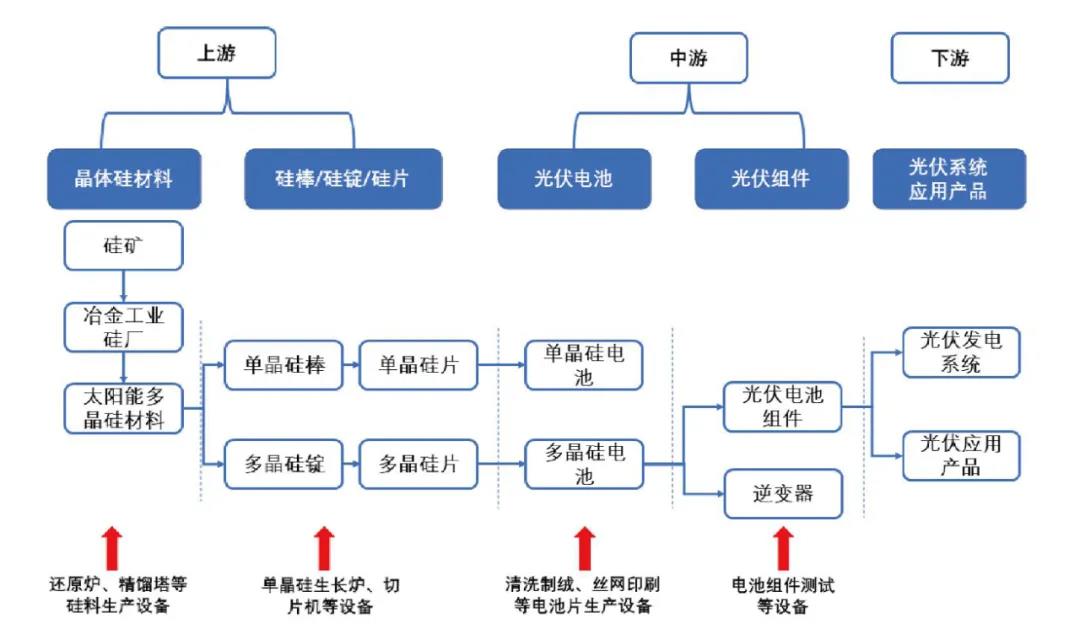

No.3 光伏设备

国产真空设备

光伏电池的大部分制作流程都需要在真空环境下完成,这就有了真空泵的需求出现。目前真空泵已经广泛应用于拉晶、PEVCD和层压环节。

据我们调研,国产真空设备龙头汉钟精机的产品系列已经可以对标国际巨头,随着未来不论光伏制程还是半导体制程都变得更严苛,国产设备的优势也有望逐步体现。汉钟的优势在于性价比与稳定性,在拉晶环节,汉钟已经批量稳定供货超过10年。光伏行业,2020年汉钟精机在拉晶环节市占率70-80%,电池片环节市占率约为30%,电池片未来将会继续进行进口替代,还有进一步提升的空间。

硅料生产国产设备成本优势大

光伏硅料生产,主要是将冶金级工业硅经过多次反应处理,提纯至光伏级的多晶硅材料;因能耗、环保等方面的限制,硅料产能的扩充相较于其他环节壁垒较高、时间较长,助长了20H2以来的硅料价格上涨。

以主流的改良西门子法为例,硅料主要生产设备还原炉(系统),约占硅料设备总投资的30%左右。在硅料环节占综合电耗70%的还原炉,2020年行业平均还原电耗约48kWh/kg-Si;而龙头设备厂商通过技术迭代,部分炉型已将还原电耗做到42kWh/kg-Si。

多晶硅还原环节主要通过充分的尾气余热利用,优化换热网络和还原流程涉及等方式降低综合能耗。2020年行业平均还原余热利用率在80%左右,据我们调研,双良节能的新型还原炉,通过扩大余热回收范围/提升余热品味,还原余热利用率可达90%左右,行业节能降耗水平持续提升。

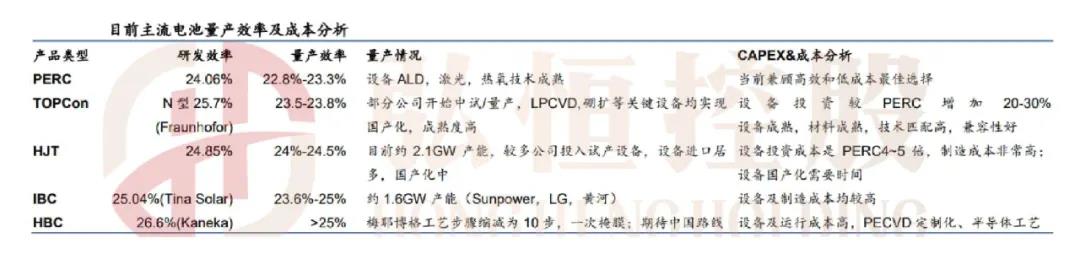

电池片工艺更新迭代

电池片是提效降本的核心,下一世代技术不断优化前进。上游硅料、硅片偏标准品,但电池片因为技术工艺较多,迭代更新速度快,有望走出差异化路线。我们认为,目前PERC电池或仍然是最具性价比的电池产能且占据主要市场份额;TOPCon有望在量产优化线上真正解决大规模量产的良率和效率提升;存量超过200GW的PERC产线低成本迭代升级,进一步提升良率、降低成本和盘活存量资产,也是目前头部厂商路线选择的重要考虑因素。

HJT更具备中长期的竞争优势,HJT技术作为最具发展潜力的下一代大规模量产电池技术之一,实现关键辅助材料的研发和替代等将推动非硅成本的进一步降低,将真正开启HJT低成本量产时代。

No.4 风电设备

风电发展与“十四五”新规划

2021年之前国内风电行业对补贴的依赖程度相对较高,降本速度相对较慢。2010-2020年间中国陆上及海上风电的平均成本分别从0.071/0.178美元下降至0.033/0.084美元,降幅为54%/53%。而2021年风机招投标价格大幅下降,从2020年初的4000元/kW下探至2021年9月的2326元/kW。投资成本的大幅降低将进一步降低风电成本,提升终端电站投资的吸引力。

2020年北京国际风能大会上,《风能北京宣言》提出,为达到与碳中和目标实现起步衔接的目的,在“十四五”规划中,须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间:保证年均新增装机50GW以上,2025年后,中国风电年均新增装机容量应不低于60GW;到2030年累计装机量至少达到800GW,到2060年至少达到3000GW。

风机大型化作为风电平价的重要举措之一,有望在原材料上涨背景下,首先分担整机厂的部分成本压力,其次大型化风机的输出功率和迎风面积更高,进一步降低单位功率风电投资成本。

2021年9月,国家能源局领导在座谈会上提出“在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造,提升风能资源的利用效率"。据CEWA,2018年全国累计风电装机中2MW以下(不含)的占比达48.1%,以此推算全国2MW以下的存量机组超过100GW,其中大部分为l.5MW机组。2021年10月17日,118个城市与600多家风电企业共同发起了“风电伙伴行动·零碳城市富美乡村”计划。

计划提出,力争2021年年底前启动首批10个县市总规划容量500万千瓦示范项目。“十四五”期间,在全国100个县优选5000个村安装1万台风机,总装机规模达到50GW。分散式风电与老旧风场改造将有可观的增量空间。

风电零部件

在风机大型化的过程中,技术壁垒较高的零部件有望提升销售价值量,具有更高的受益程度。优选受益于风机大型化、海风平价、具备较高壁垒的零部件及相关设备企业。风机大型化主要体现在三个方向:1)风电机组发电功率增大;2)高塔筒;3)叶片大型化,建议关注相关方向受益的零部件供应商。海风平价有望推动海上风电装机量抬升,建议关注具备海上大功率风机配套能力的零部件供应商。

No.5 氢能设备/燃料电池

“碳中和”大背景下,中国紧跟时代步伐,推出一系列氢能源发展的建设规划与补贴政策。中国政府提出2060年“碳中和”的目标,预计可再生清洁能源在一次能源消费占比中将进一步提高至10%。氢能源作为清洁能源,具有可再生、热值高、无污染、多种形态适应贮存运输等优势,在保障国家能源安全、代替化石燃料减少温室效应、推进能源产业升级等方面具有重要意义。

氢燃料电池

2019年中国有36个省市出台氢燃料产业规划,到2020年9月份,规划的城市已经上升到60个。2016-2019年,我国氢燃料电池汽车(FCV)产量从629台增长至2737台,复合增长率达到63%。目标2030年中国的氢燃料电池车达到100万辆。

燃料电池系统、加氢站

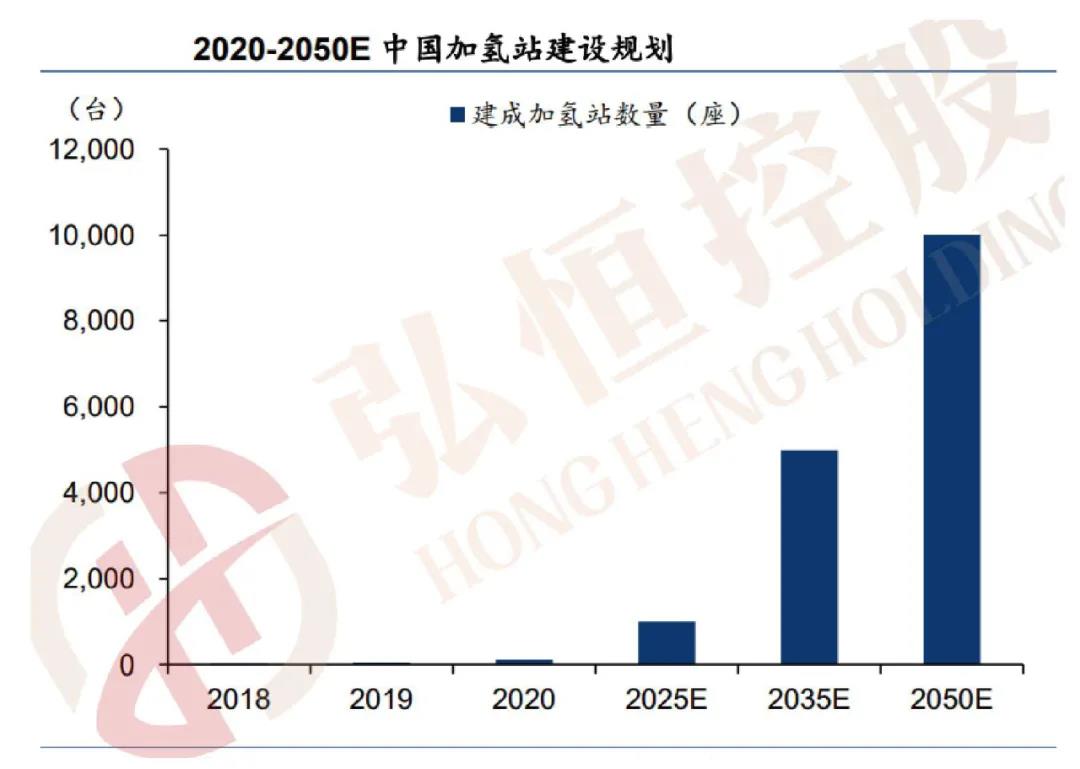

《节能与新能源汽车技术路线图》中指出到2030年中国计划建成加氢站1000座。2019年5月24日,由中国汽车工程学会编写的《长三角氢走廊建设发展规划》正式发布,根据规划,长三角氢走廊目标加氢站数量在2019-2021年超40座、2022-2025年超200座,2026-2030年超500座。

据2020年10月27日《节能与新能源汽车技术路线图2.0》规划显示,到2025年我国加氢站的建设目标为至少1000座,到2035年加氢站的建设目标为至少5000座。据氢能研究院,截止2020年12月底,我国共建成118座加氢站,数量超过德国成为世界第二,另有167座在建或规划当中的加氢站,完成2020年规划水平。据《中国氢能源及燃料产业白皮书》,远期目标是在2050年实现中国建设加氢站数量10,000座。

氢燃料电池

在碳中和承诺的推动下,特别是在能量密度要求较高的中型和重型卡车领域,氢燃料电池汽车或将成为继锂电之后中国新能源汽车产业发展中的另一大重要发展方向。据势银咨询,Hexagon可进入的车载储氢瓶市场规模在2030年预计达到69亿美元,受中国市场庞大的重卡基数推动,2020-2050年中国储氢瓶市场规模合计有望达到3234亿元,十年内中国市场的车载储氢瓶市场份额预期提升至39%,成为全球最大的车载储氢瓶市场。

No.6 核电设备

碳中和背景下长期空间较可观,核电能量密度大、机组可用率高,是目前能大规模地稳定替代煤电、构建以新能源为主体的新型电力系统的有效选择。

2021年政府工作报告中时隔3年首次提出“在确保安全的前提下积极有序发展核电",也是2012-2021年间政府工作报告中信号最为明确的—次。据上海市核电办公司的《核电观察》测算,在碳中和背景下,考虑风光电、火电的政策及产能限制,结合核电的年平均利用小时数约为7300小时,2030年核电装机容量需达到约1.07亿千瓦,相比当前需要增加约3500万千瓦。

考虑到核电五年左右的建设周期,这些机组需要在“十四五”期间全部开工,意味着未来5年需要新增约30到35台百万千瓦机组,年均新增6至7台机组,对比“十三五”期间一共开工10台机组,增长空间较为可观。如假设单台机组投资200亿,其中约50%是设备投资,则“十四五”期间核电投资有望达到6000亿元,设备投资3000亿元。

据核能安全局,目前我国共有71台核电机组,其中51台在商业运行中,其他仍在建设中。据江苏神通2021年11月5日调研公告,到2025年,我国核电站运营累积产生的乏燃料预计将达到1.5万余吨,国内乏燃料处理产能缺口在1800-2000吨/年。

我们认为,在我国推进核能利用背景下,乏燃料的累计增多与核燃料的战略重要性,有望加速乏燃料后处理系统建设。

风险提示:工业复苏/产业进步不及预期:工业复苏/产业进步不及预期将影响机床/工业机器人板块的复苏。

原料价格波动:原材料价格波动将导致相关公司利润承压,不及预期。

中美关系恶化:中美关系缓和不及预期可能导致出口链相关公司受关税影响,恢复不及预期。

关税缓和相关政策落地进度不及预期:关税缓和政策落地进度不及预期可能导致出口链相关公司海外营收不及预期。

新能源相关产业政策不及预期:若新能源补贴政策落地效果不及预期或政策退补,将导致锂电/光伏/风电等板块增长不及预期。